|

淘宝代运营|41亿资产遭冻结,还带上老赖帽子,朱新礼冤不冤时间:2019-12-19 在朱新礼迄今67年的人生经历中,因为欠债出名,这是第二回。 2019年12月初,朱新礼由于未按期向合作方履行给付义务,收到了限制消费令。消息很快传开了——著名的汇源果汁创始人朱新礼成了老赖。 好事不出门坏事传千里,老赖的帽子戴上就不容易摘。又过了几天,朱新礼作为代理人的德源资本旗下41亿元人民币资产遭到法院冻结,“老赖”这顶帽子算是坐实了。 从商欠债,资金周转,是再正常不过的商业行为,何以朱新礼欠了债就能成为新闻? 因为他有名,更因为他多年来塑造的名声让他不像是那种欠钱不还的人。 一开始就有钱又有名 朱新礼光辉人生的开端恰恰是因为他有钱。 新浪财经的一篇文章中深情地写道:“1983年,他靠跑运输赚了几十万,盖了房子,买了车,走在路上都能感受到他人羡慕的目光。” 村里人推举他当村干部,希望他带着乡亲们共同富裕。 朱新礼没有推辞,只用四年就带着大家赚到了钱。1987年,朱新礼的故事被当做优秀共产党员事迹登了报。此后,官至山东省沂源县外经委副主任。 可见,有钱又有名,就是朱新礼起步时的情况。

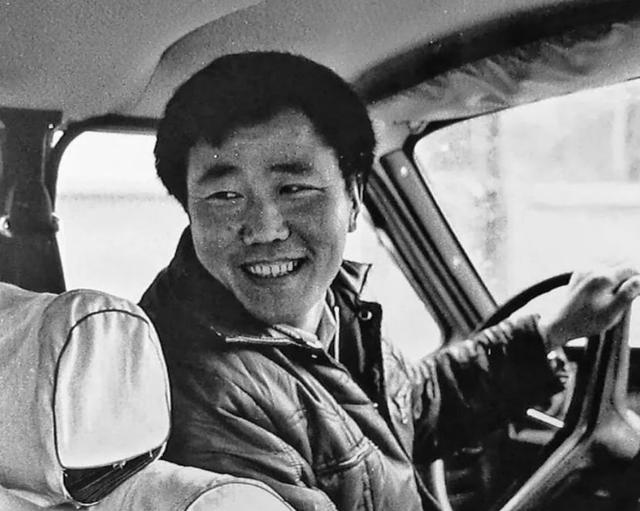

大众日报记者 钱捍 1987年摄于沂源县东村 但真正让他出名的,还是“欠债”。 1992年,朱新礼辞去公职,接手了一个负债千万元、停产三年、已经倒闭的县办罐头厂。 厂子死了,工人们生计艰难。想要盘活,就要输血,可是银行贷款走不通,没有优质资产。 朱新礼想了个办法,叫补偿贸易。 所谓补偿贸易,就是由政府机构背书,从国外进口设备,再出口产品抵扣设备费用。朱新礼说这是“用外国人的设备去挣外国人的钱。” 日后汇源成名,他还回忆说:“汇源1992年成立,本身就是一个国际化的企业,它的设备是从欧洲引进的,产品出口到美国、日本……” 一个接手时已经资不抵债的小厂,成了他口中的“国际化企业”。不过,与今日的处境有所不同,这头一回大范围出名虽因欠债,却是成功地扭亏为盈,把债还了。 朱新礼:“企业要当儿子养,当猪卖” 汇源就是这样一家起死回生的企业,让朱新礼对于“借力打力”痴迷不已。现在回头看汇源这些年的发展,每一步都少不了引入外力,而每一步也危机四伏。

这四次重要的资本合作,在一本名为《朱新礼的“卖猪时代”》的书中被概括为:1.离异德隆;2.融合统一;3.暖昧达能;4.再恋可乐。

众所周知,朱新礼流传最广的一句话是“企业要当儿子养,当猪卖。”经过媒体放大,这句话成了朱新礼的标签。不少人因此说他是一个唯利是图的生意人,缺乏做企业的理想情怀。他好几次把自己创立的汇源果汁摆上货架,但在2013年接受《中国企业家》专访时,朱新礼却说:“我从来没有想过要卖掉汇源。” 时势造英雄,也造委屈 2008年,可口可乐对汇源开出了无法拒绝的价格:拟作价179.2亿港元整体收购汇源,这比当时汇源的市值高两倍,更何况2008年全球金融危机,人心惶惶。 如果这次收购成功,朱新礼在理论上可以套现74亿港元,可能当年就舒服地退休了。 此情此景,朱新礼能不高兴吗? 为了这次并购,朱新礼对汇源做了很多整改以提高估值,比如长达六个多月暂停推出新产品,砍掉全国所有销售体系,缩减商超渠道。做完了这些,他躲进一个小山村清净了几天,也许心里想的是忙了大半辈子,终于可以放心地享受生活了。 可是等他一回来,惊讶地发现局势已经变了。 原来,汇源果汁作为国内最大的果汁企业,此次并购被舆论渲染为“民族品牌被洋品牌打败”,朱新礼则成了卖国贼。 舆论是会杀人的。 最终,商务部以“反垄断”之名很快叫停了这笔并购,朱新礼美梦化为泡影。 一位财经作者评论此事:“这个企业从那时候就死了一半。” 汇源的员工人数在2007年底约9700余人,2008年底只剩下4900余人,确实只剩下了一半人,且裁掉的大部分都是销售人员。汇源果汁从此之后元气大伤。 2018年6月4日,港交所就违规事项向汇源果汁发函并列出复牌条件。按照港交所规定,如汇源果汁未能在2020年1月31日前达成复牌条件,将被启动退市程序。 而汇源在停牌前市值仅为53.97亿港元(约合人民币49亿元),想想十年前,可口可乐179.2亿港元的出价,是今日汇源市值的三倍多。

来自东方财富的最新数据显示 朱新礼“怕风险,一辈子也成不了大事” 卖了几次都没卖成,汇源每况愈下,可朱新礼为什么又说从来没想过要卖掉汇源? 他是这样解释的:“就算是与可口可乐当年收购汇源果汁,我们也与其签订合同,合同中规定可口可乐如果成功收购汇源果汁,它在中国与在全球的果汁销售都要优先使用汇源上游提供的果汁原料,这样可以促进汇源上游的水果加工,如果这个收购案能成功,预计现今汇源的果汁年加工已经超过1000万吨以上。” 你看,这不是情怀是什么?他分明也有自己的理想,不只是一心想着“卖猪”的生意人。可惜啊,他用巧妙的资本方式开创了汇源的故事,最后终于还是栽倒在急转直下的时势面前。时势能造出英雄,也能把英雄打趴下,留给他一公升的眼泪。 你说他冤,确实有点,因为企业并购是正常的商业行为,怎么能被民众情绪所绑架呢? 若说他不冤,也有充足的理由,这理由就是:他明知道自己每一步选择背后可能付出的代价,却还是这么选择了。 1997年朱新礼初来北京不久,就带领汇源以7000万元夺得央视新闻联播5秒标板广告权,而当年汇源的收入都不及7000万元。他说过:“怕风险,一辈子也成不了大事。” 著名老赖会越来越多吗 除了朱新礼,过去这一年,媒体报道过的著名老赖还有:“首富之子”王思聪、“味精大王”莲花味精实控人夏建统、金嗓子创始人江佩珍、山西“能源二代”姚俊良、东方园林创始人何巧女…… 这份名单中著名企业家太多,一再引发舆论热议。有的人围观看热闹,有的人跳脚痛斥,还有的人为这些企业家求情。中国首善、福耀玻璃创始人曹德旺就说:“称为‘老赖’不公平,人家破产了,有的赖了,有的没有赖,赖的是少数。把‘老赖’两个字去掉最好,是对人家起码的尊重。” 著名老赖增多是眼下的一种现实,背后原因无外乎三点。 1.社会整体营商环境趋于规范。相比于二十年前,今天的中国商业环境无疑规范了很多。以前,年关难过,年关,说的就是欠债还钱以年底为关,要账的堵在门口以命相博,明明别人欠自己钱,反倒像自己欠了别人钱。2019年,最高法院发力解决“债务追讨执行难”这一问题,分批发布了老赖名单,其中不乏著名企业家。这标志着法律层面对于债务人的裁决手段发生了新的变化。 2.信息技术发展让老赖浮出水面。很多老赖被限制高消费、限制乘坐高铁、飞机等交通工具,背后的逻辑是老赖的个人信息全国联网,要想花钱消费,每一步都受到严密监控。不仅现实中受阻,老赖信息的全网播放,让其在网络上也无可遁形。 3.经济增长模式转变,企业的资金压力变大。以前的经济增长靠增发货币信用扩张驱动,社会上热钱多,好项目少,优质企业为了业务拓展也纷纷借钱,就算到了还债的时候,还可以借新钱还旧钱。现在信用收缩,这个经济增长模式也要变一变了,企业要能在今天创造效益,而不是拿明天的钱还今天的债。 |