|

杭州天猫代运营|阿里拿出1000万,奖励这群“上天入地”的年轻人时间:2021-10-14 面对“卡脖子”的技术难题和世界级的学术高峰,青年学者潜心钻研、勤奋治学,用他们的成果惊艳世界,这样的故事越来越多地发生在中国大地。

为了发掘和鼓励中国科研新力量而设立的阿里达摩院“青橙奖”,已来到了第4届。10月14日,本年度“青橙奖”获奖名单正式揭晓,这10位平均年龄33岁的优秀学者,向世界展示了中国青年科研人的实力和野望。 按照“青橙奖”规则,每位获奖学者将得到100万元奖金及阿里的全面科研资源支持。 他们“上天入地”铸国之重器 朱飞虎是北京控制工程研究所的高级工程师,今年35岁,是历届青橙奖获得者中第一位国家重大科技项目参与者。 他设计的光电导航传感器,是航天器的智慧“眼睛”。今年5月成功着陆火星的“天问一号”探测器,就搭载了他作为主任设计师、带领团队完成设计的多功能避障传感器。

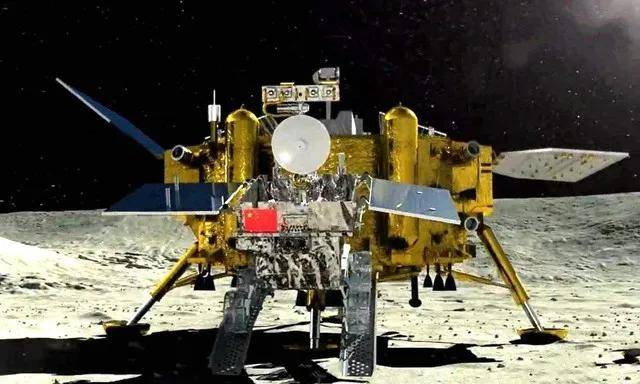

朱飞虎 火星软着陆是国际航天领域中一道最著名的“鬼门关”,在人类现有探测历程中,成功比例不到50%。“天问一号”首次着陆就取得成功,“祝融号”火星车顺利开启地表探测,它们配备的多功能避障敏感器发挥了关键作用。

“天问一号”避障着陆火星 从小就对天文感兴趣的朱飞虎,从哈尔滨工业大学本科毕业后,在清华大学获得博士学位。毕业后,许多同学选择了金融、IT等收入不菲的职业,而他进入航天领域,参与到国家重大航天工程之中。 在团队的通力合作下,朱飞虎攻克了许多技术难题。如今,团队还成立了钱学森实验室,与德国马普所等国外科研机构交流。 多功能避障敏感器的研制成功,还可广泛应用于月球车巡视、空间交会对接等宇航任务。此外,朱飞虎带领的空间激光类产品研制团队也已经成长起来,可为探月四期任务、空间站任务等航天任务提供技术支撑。

嫦娥五号 大到宇宙的浩瀚无垠,小至电子的毫厘精微。获奖者湖南大学物理与微电子科学学院教授刘渊,则投身于另一项与国家关键技术息息相关的研究中。 33岁的他,6年前从美国加州大学洛杉矶分校获得博士学位,如今已是湖南大学的青年教授。刘渊聚焦新型微电子的加工工艺的研究,致力于研究革新性的芯片制造技术。“我希望我的技术能够真正用起来,改变人类信息化的方式。”

刘渊在2021青橙奖终审答辩会上展示成果 随着晶体管尺寸减小至纳米级别,传统芯片制造工艺和结构已接近极限。在芯片的“后摩尔时代”,如何制造更高制程的芯片是全世界微电子领域共同面临的挑战。 针对这一挑战,刘渊提出了新的器件结构和新的制造工艺两条思路,目前已取得了“具有超短沟道的新结构垂直晶体管““有理想界面的范德华集成新工艺”两项成果。

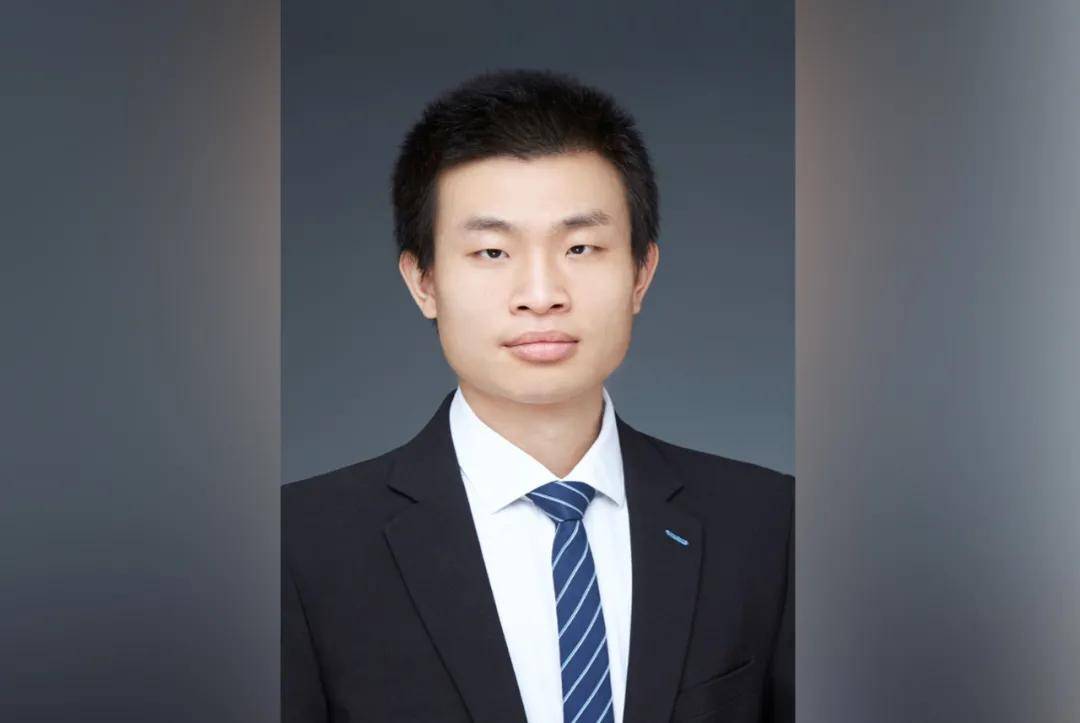

刘渊 “未来我5-10年的工作,就是开拓芯片工艺垂直集成的新维度,推动后‘摩尔时代’的电子器件基础研究和芯片应用。”刘渊说。 学术纯粹,不负天才和汗水 “数学大神”韦东奕也入选今年的“青橙学者”。 在北京大学取得博士学位之后,韦东奕留校继续博士后研究,2019年后任教北大。韦东奕与达摩院还有特别的缘分,2018年,他参加过首届阿里巴巴全球数学竞赛,一举获得金奖。

韦东奕 生活中,韦东奕不喜欢刷手机,喜欢通过听收音机了解新闻时事。虽然一不小心成了“网红”,但如今的他,依然保持着与往常一样朴素的生活,全身心沉浸在数学问题研究之中。 “做数学,天赋和努力一样重要,努力是基础,天赋是一个人可能的上限。”韦东奕说,“做数学,一个是找问题,一个是解决问题,我之前参加竞赛比较多,解决问题能力相对强,但是找准问题也很重要。”

韦东奕在2021青橙奖终审答辩会现场 目前,韦东奕的研究成果得到了国内外同行的广泛关注和好评,世界闻名的布尔巴基讨论班也曾组织专题讨论班,讨论韦东奕等在解决流动稳定性方面问题的相关成果。 另一位颇具潜力的数学天才——95后的陈杲,也是本届青橙奖的获得者。 14岁时,陈杲就展现出过人的数学天赋,进入中科大少年班,而后赴美国纽约大学石溪分校攻读数学博士,又前往普林斯顿高等研究院做博士后,25岁就成为威斯康星大学麦迪逊分校助理教授。

陈杲 2015年,陈杲与和导师陈秀雄合作,解决了1977年霍金提出的“引力瞬子”的问题。而后,他解决了丘成桐等人研究弦论中提出的一项问题,他的论文《J方程和超临界厄米特-杨振宁-米尔斯方程的变形》也曾引发国际数学界的关注。今年,他回到中国,加盟中科大,任几何与物理研究中心特任教授。 “很多人说我们是数学研究的黄金一代,我们的机遇的确比上一代人好,我想,今后只会越来越好。比如华罗庚的时代,没有条件支持纯数学研究。现在我们有条件,有更多的资源支持百年大计的基础数学项目,而且跟外界有更多的交流。” 最多元的一届“青橙奖” 今年青橙奖也是女性得主最多的一届。“硬核10人”中,有3位是年轻有为的女科学家。 来自清华大学的31岁女科学家赵慧婵,她研发的软体智能机器人技术和“人工肌肉”柔性驱动器等成果登上了《自然》杂志。在疫情来临时,她将柔性机械臂应用到了咽拭子采样机器中,与团队快速开发可完成自动采样的机器人系统。

赵慧婵 浙江大学化学工程与生物工程学院研究员陆盈盈,致力于研究安全性与能量密度兼顾的下一代锂电,年仅33岁的她,在电池领域已经投入了11年的青春。

陆盈盈 清华大学副教授方璐,是光场智能成像领域成绩斐然的领军者。她已有37项授权发明专利,率先提出了大规模可重构光电计算理论与架构,这也将为智慧城市、公共安全、VR/AR 等领域带来新的机遇。

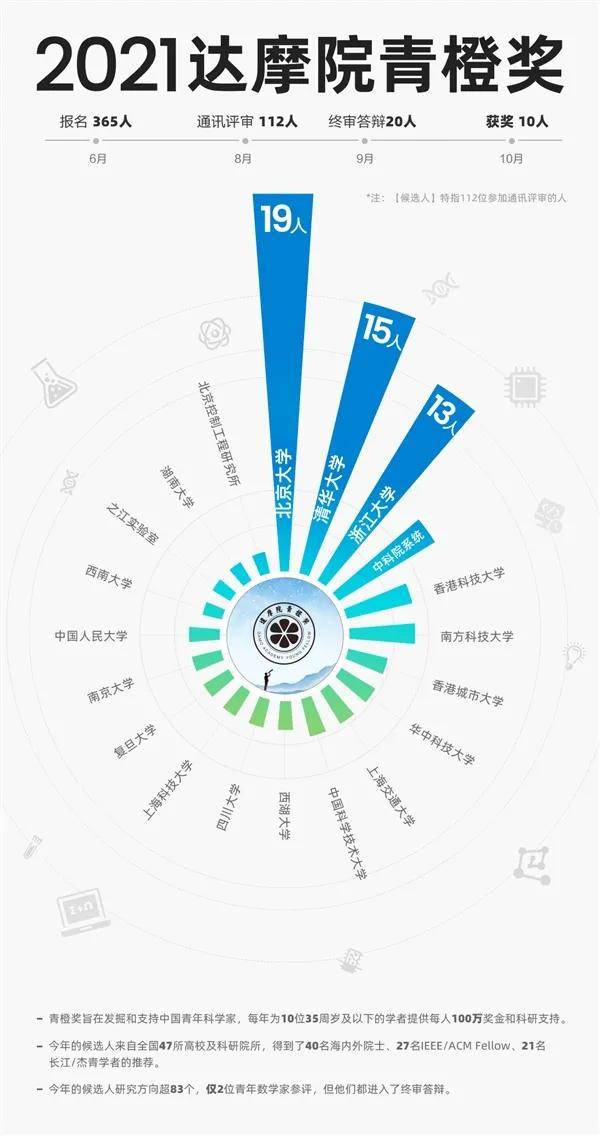

方璐 作为一场公益评选,自2018年起,“青橙奖”每年都会选出10位35周岁以下获奖者,给予每人100万元奖金及阿里全面开放的资源支持。4年来,“青橙奖”热度逐年提升,而这也正折射了中国青年科研人在多个领域创新突破的奔涌浪潮。 今年的“青橙奖”,是参与人数最多的一届,也是覆盖学科领域最广的一届。 自5月启动报名以来,“青橙奖”吸引了365名中国青年学者报名参评,参评学科首次扩展至数学物理、工程与材料、医学等领域,共有超过83个细分领域的学者参与评奖,计算机科学、物理、生命科学参评项目最多,航空航天、药学等领域也首次有学者参评。 据介绍,本届参赛的112名候选人,分布于全国47所高校及科研院所:北大、清华、浙大分别有19名、15名、13名年轻科学家参评;南方科技大学、西湖大学、之江实验室等新型科研机构的青年学者们成为一股新力量;有17位年轻科学家来自湖南、四川、陕西、甘肃等中西部的高校和科研院所。

正如“青橙奖”的口号“青春本涩,热望成橙”,35岁以下在科学界独立起步、崭露头角的青年学者,科研生涯最初几年的热情,将直接关系到学术生涯的发展成就。 阿里达摩院方面表示,希望通过一个奖项,能让年轻有为的学者们得到更大支持,为中国诞生更丰硕的科研成果助力。 |