今年以来,“低价”问题更加频繁地出现在亚马逊的发言中。

8月,在2024年二季度财报电话会上,亚马逊财务总监布莱恩·奥尔萨夫斯基(Brian Olsavsky)直言,亚马逊北美地区的收入增长略低于内部预期,主要是因为消费者趋向于购买“更经济”的商品。

当场,亚马逊总裁兼首席执行官安迪·贾西(Andy Jassy)也表达了类似观点:“消费者正在购买更便宜的商品,这意味着所售产品的平均售价变低了。”而在几个月前的2023年第四季度财报电话会上,他也曾回应:“降价并不难,难的是能承受得起降价。”

换句话说,亚马逊的收入增长正受到“消费降级”的挑战。

这背后既是新经济周期下用户消费趋势变化的结果,也少不了Temu、SHEIN等主打极致性价比的新锐跨境电商平台引发的行业“内卷”。

“面对中短期内全球购买力衰减的大变局,‘低价化’竞争让所有玩家都难以独善其身,包括一贯稳健的‘老大哥’亚马逊。”一位卖家直言。

很长一段时间里,亚马逊都曾是“美国‘最便宜’的电商平台”。第三方数据分析机构Profitero连续七年的数据检测,曾证实了其价格平均比竞争对手低16%。但现在,这顶“最便宜”的帽子正被几家中国出海平台疯狂抢夺。

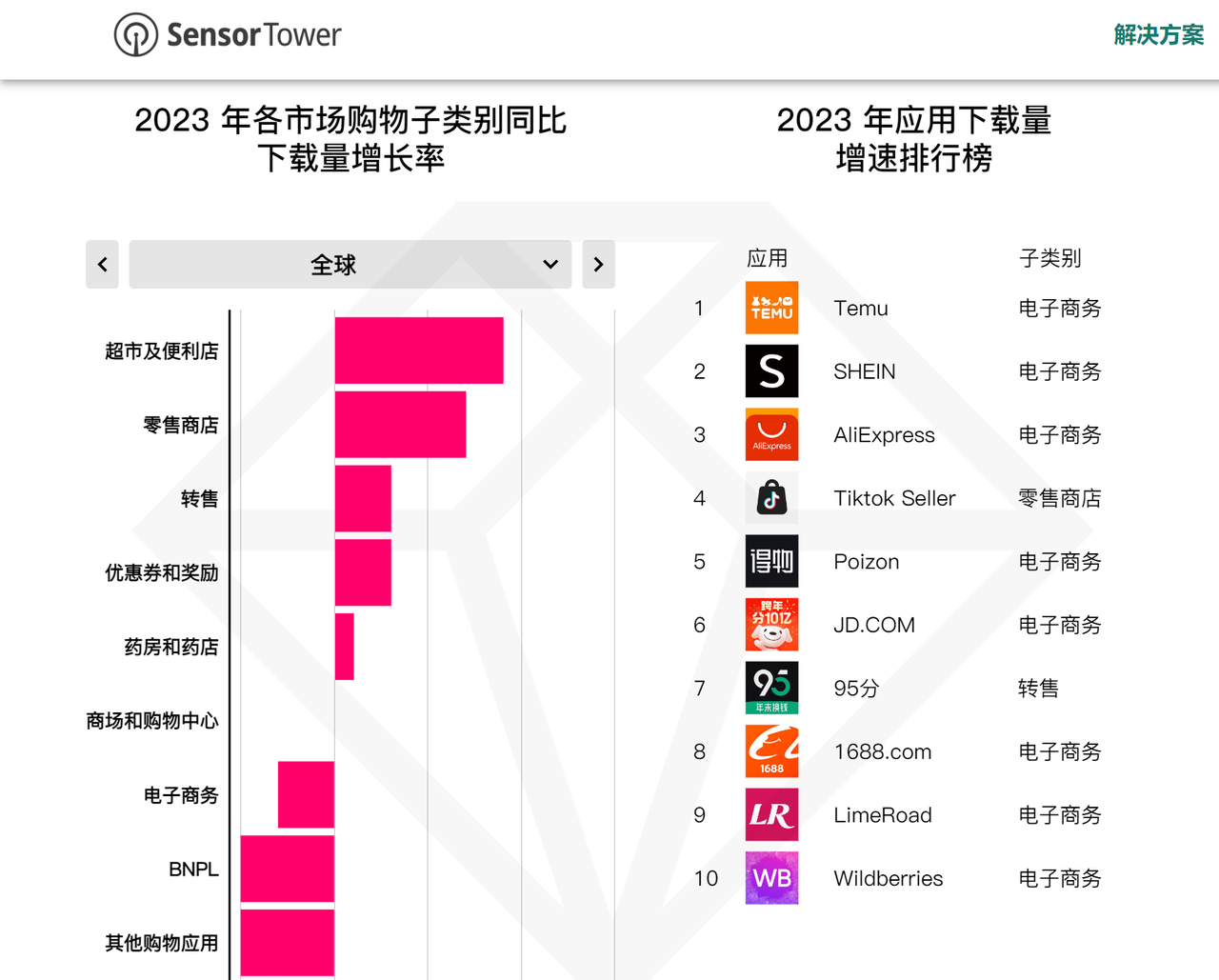

数据分析机构data.ai发布的《2024移动市场报告》显示,中国跨境电商四小龙(SHEIN、Temu、TikTok Shop和AliExpress)过去一年的全球下载量激增,占据了2023年全球购物类应用下载增速排行榜Top4。

亚马逊要不要“反击”?怎样“反击”?

01

防:守住低价商品战线的“三件套”

打开不同的跨境电商平台购物界面,能看到在一些日用产品价格上,亚马逊和Temu、SHEIN的价格差最大能达到两倍。一个明显的趋势是,随着“出海四小龙”的强势崛起,亚马逊在部分轻小件品类上的价格优势正在消逝。

去年6月,亚马逊曾以“Temu产品价格过低,不符合平台公平定价政策的资格要求”的理由,将Temu排除在亚马逊平台价格搜索算法之外。但今年以来,面对愈演愈烈的低价潮,亚马逊不再作壁上观。

第一个举措是通过降低销售佣金来保证低价产品的竞争力。

继今年1月在美国站点下调低客单价服装产品的销售佣金(注:价格低于15美元的商品,销售佣金从17%将至5%;价格在15-20美元的商品,销售佣金从17%将至10%)后,5月又宣布下调全球11个站点(包含欧洲、加拿大,以及日本等市场)针对低客单价服装产品的销售佣金,进一步扩大对商家的扶持面,提高平台低客单产品的竞争力。

除了下调服装产品的销售佣金,亚马逊日本站自6月1日起,针对单件价格低于750日元(约合35人民币)商品(图书、音乐、视频、DVD、软件和视频游戏除外)的销售佣金均下调至5%,同时对于单价低于1000日元的商品,配送费用比标准费率下调66日元。

正如贾西在2024年二季度财报电话会议上所言,虽然卖家费用的降低可能会对亚马逊的营收产生一定影响,但亚马逊对该趋势感到满意,“降低服装佣金已刺激服装销量同比大幅增长”。

第二个重要动作是拉长大促周期。

相比国内电商双11动辄半个月的“长战线”大促常态,海外的电商购物节往往显得更加“干脆利落”,比如,亚马逊每年的最重要的促销活动Prime Day会员日一般持续2天,“黑色星期五”加上“网络星期一”一般也只持续4天。

但从去年开始,跨境电商平台的黑五大促就在“出海四小龙”的带动下拉长了周期——Temu持续25天、SHEIN美国站持续15天、TikTok Shop持续35天、速卖通持续10天。而亚马逊也首次将黑五活动拉长至11天,包括美国站和欧洲站都自11月17日至11月27日举行大促。

今年,亚马逊更是在8月初就宣布将黑五网一大促定档在11月21日至12月2日,即活动延长到了12天。

更长的大促时间,无疑让平台整体的“价格力”变得更为显性。比如,去年Temu的超长黑五大促就收获了“泼天的流量”,SimilarWeb的数据显示,活动期间其访问量同比大涨74倍。

更为令业界咋舌的是,亚马逊被曝正在推行一个类全托管模式的“低价商店”项目。

该项目主打白牌、低价产品,会在亚马逊网站首页拥有一个入口,且有独立的搜索结果展示。卖家有选品权、定价权和活动参与权,只需负责将商品发送至亚马逊国内仓库,再由亚马逊从国内发送小包给海外消费者;亚马逊负责站内广告推广和站外推广,向卖家收取佣金。从招商品类来看,其主要面向时尚、家居及生活用品等轻小件、售价在20美元以内的商品。

用一位业内人士的话说,该项目从两个方面实现平台的价格竞争力:一是从履约层面降本,以往卖家用FBA发货,虽能保障更好的服务体验,但高昂的配送成本导致商家终端定价居高不下,而低价商店通过国内直发大幅降低了卖家的履约成本,从而实现降价;二是从流量分发层面增效,低价商店由平台掌握推广权,那么可以以“价格”和“评分”为核心为商品分配流量,弱化件单价、提升客单价,进而提升站内ROI。

而这似乎也意味着亚马逊与四小龙的正面竞争拉开帷幕。